人工智能助力 拨开迷雾寻“瘤”——市人民医院河东院区神经外科完成一例高难度颅内动脉瘤栓塞手术

临沂在线讯(王小彤 李一星)近日,临沂市人民医院河东院区神经外科在人工智能协助下,为一位特殊的颅内动脉瘤患者完成了高难度手术。该患者曾于2020年和2024年5月先后两次罹患因颅内动脉瘤破裂造成的急性蛛网膜下出血。急性蛛网膜下腔出血是一种危急重症,一次破裂的致死率就高达30%。

该患者此次来院进行术后半年定期复查。对于这位先后在鬼门关上走过两次的年轻患者,我院河东院区神经外科全体成员予以高度重视,成立了由于建军主任医师牵头,郇林春副主任医师、李中刚主治医师参与的专家诊疗组,经过详细问询患者病史,并认真参考患者影像学资料,确定这位患者罹患烟雾病,这些动脉瘤可能正是烟雾病的“产物”,并且患者出现患侧大脑中动脉缓慢闭塞情况。

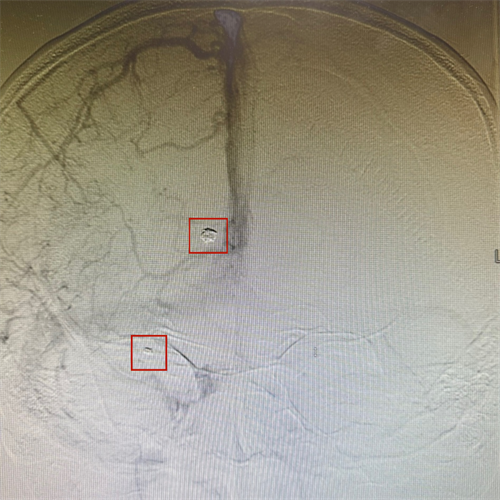

患者上两次手术颅内动脉瘤栓塞后的弹簧圈在显影

在排除手术绝对禁忌症后,诊疗组为患者安排了脑血管造影手术。造影的结果让大家感到颇为棘手,因为在患者右侧大脑中动脉向上的分支动脉上出现了一个长径达5.5mm的动脉瘤,如果放在普通患者身上这将会是一台相对常规的手术,可是因该患者罹患烟雾病,这种疾病以进行性血管闭塞为特点,将患者颅内动脉“破坏”的泥泞不堪,相较于常人的血管,这位患者的血管更加迂曲纤细,这大大增加了手术的复杂性与难度。

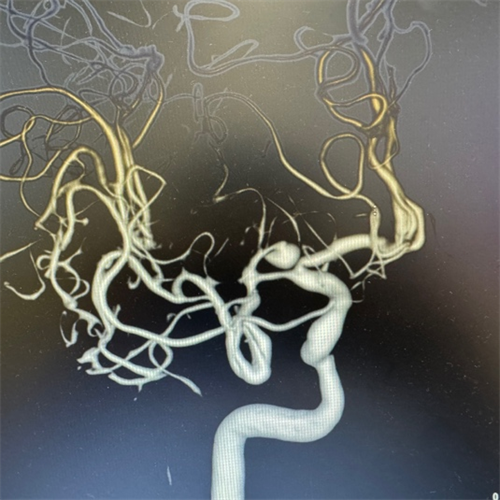

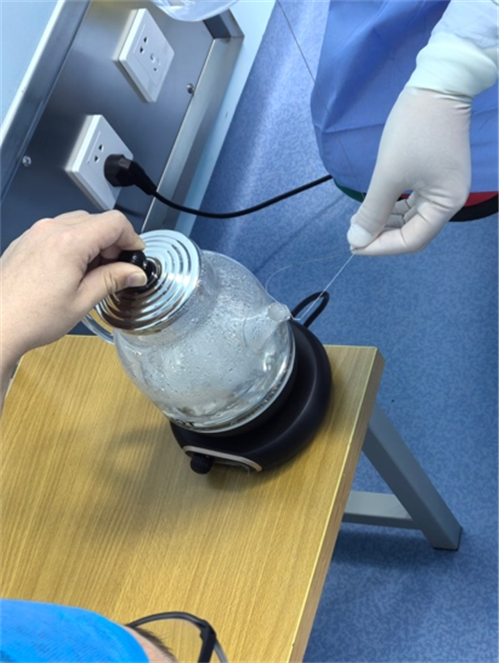

于建军召集全科人员进行会诊讨论后,决定对患者实施颅内动脉瘤栓塞手术,可是面对这么复杂的血管,如何在血管中建立栓塞用的通路无疑是个大大的难题,没有稳定的通路,就意味着无法稳定的植入弹簧圈,这一步是整个手术的基石也是手术的关键。经由专家诊疗组充分研判,决定先行使用脑血管病人工智能诊疗软件,对栓塞用微导管塑形,以确保一次性将微导管送入瘤囊内,这一举措可大大降低因反复尝试让微导管到位所引起的血管痉挛及动脉瘤破裂的风险。建模工程师根据患者脑血管造影源文件,利用人工智能建构了关于微导管塑形的手术方案及塑形器材。

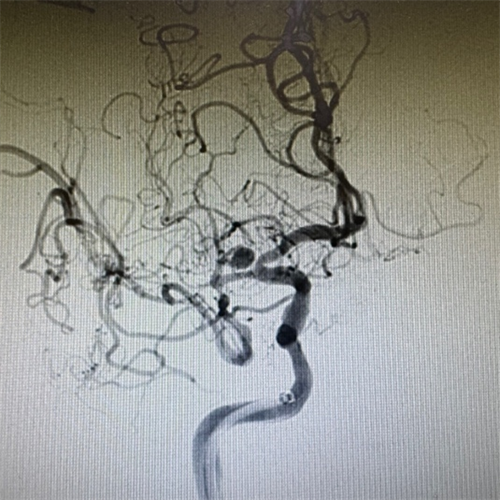

在手术日当天,于建军、郇林春这对老搭档迅速按照预定方案进行手术,先行快速建立管道通路,按照人工智能模拟给出的预案对微导管进行塑形,然后利用微导丝一次性将微导管送入动脉瘤瘤囊内,随即顺利开始了动脉瘤的填塞治疗。一次性顺利填塞5枚弹簧圈后再行脑血管造影,动脉瘤未见显影,手术顺利结束。从填塞弹簧圈到最后撤出各级导管这一台复杂的介入手术用时极短,反复操作极少,极大保证了患者的安全。术后患者仅住院一天,便自主要求出院,回家后患者很快恢复正常生活。

手术中利用蒸汽对微导管进行塑形

术后造影,载瘤动脉通畅,动脉瘤被栓塞

患者术后观察一天便顺利出院,患者家属为我科医护人员送来锦旗。

临沂市人民医院河东院区神经外科这个刚刚创立的新科室,带着蓬勃的朝气积极迎势而上,与国内一线医院接轨,汲取一线医院诊疗经验,利用CTA、高分辨MRA和脑血管造影等手段与AI软件相结合,为急需进行治疗的未破裂动脉瘤患者提供更合理的诊疗建议,让沂蒙老区人民“足不出户”便可享受科技诊疗带来的便利。